近日,学院蒋波教授与上海交通大学/华中农业大学合作,在《Angewandte Chemie International Edition》上发表了题为“High-Throughput Electron Transfer in Inorganic–Organic Interfacial Electric Field Enabling Selective CO2 Photoreduction”的研究论文。

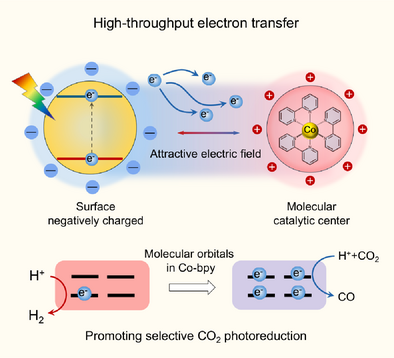

长期以来,光催化CO2还原的效率一直受到竞争性析氢反应的限制。为了抑制析氢副反应并提高CO2还原效率,以硫化镉(CdS)和钴二吡啶为模型,通过界面工程优化CdS的结构,在无机-有机界面处形成了电场。通过原位和瞬态光谱技术,研究-COOH 基团功能化的硫化镉与用-NH2基团功能化的硫化镉相比,表现出显著的非共价相互作用和改进的电荷转移能力。钴二吡啶上电子的快速传递促使吸附的二氧化碳参与质子-电子耦合反应,而不是让吸附的质子直接接受电子。

在CdS光收集中心和钴联吡啶催化中心间建立了两个不同的界面电场的研究模型。通过在制备的CdS纳米棒表面分别引入COOH和NH2两种官能团,实现了表面工程策略。其中─NH2基团产生了带正电荷的表面,建立了排斥电场,而─COOH基团在CdS上产生了带负电荷的表面,从而与Co(II)联吡啶配合物(Co(II)-bpy)产生了强烈的电子相互作用。对建立的无机-有机界面进行了系统研究,以促进高通量界面电子转移。快速迁移的电子广泛集中在Co(II)-bpy的轨道上,从而有效地缓解了竞争的H2演化反应,从而显著改善了CO2的还原过程。在可见光下CO生成率为2.523 mmol g - 1 h - 1,CO2还原选择性为96.3%。本研究不仅提供了一种通过非共价相互作用构建高效电荷输运界面的方法,也为设计克服析氢反应内在竞争的高性能CO2减排系统提供了一种可推广的策略。

该工作得到了上海市科学技术委员会、15vip太阳集团教育部资源化学重点实验室、资源化学国际合作联合实验室、上海市仿生催化前沿科学研究基地以及上海绿色能源化工工程技术研究中心等项目和平台的资金支持。